⏱ この記事の所要時間:約15分

(休憩中や通勤の合間に読めます)

動物好きの元飼育員、ぬんピヨです!

世界では「えっ!? そんなことまでできるの?」と驚くような動物ニュースが日々生まれています。

今回ご紹介するのは、なんと AI技術でクマの顔を識別する最新システム「ベアフェイス・レコグニション」 のお話です。

普通なら「顔認証」と聞くと、人間やスマホのセキュリティを思い浮かべると思います。

ところが今、その技術が野生動物対策に応用され、クマの出没を事前にキャッチし、人と自然の共存を支える取り組みとして注目を集めています。

ーこの記事を読むとー

ーこんな人におすすめですー

- 動物ニュースを面白く学びたい人

- AIや最新技術のユニークな活用法に興味がある人

- 「人と動物の共存」というテーマを知識として深めたい人

それでは早速、話題になっている「クマの顔認証AI」の仕組みと可能性を見ていきましょう!

なぜ今? クマの個体識別AIが全国で話題になっている理由

日本各地でクマの出没が相次ぎ、人身被害は過去最多水準に達しています(2025年4~7月で55件報告)。

この状況を受け、AIでクマを個体識別する「ベアフェイス・レコグニション」が脚光を浴びています。

富山県では2025年7月、監視カメラと防災無線を連携した実証実験がスタート、

岩手県花巻市では同年春から河川沿いに30台のAIカメラを設置し、出没を即時通知する仕組みの試験運用が進行中です。

人の安全を守り、不要な駆除を減らす新たな技術として、専門者やメディアの注目が集まっています。

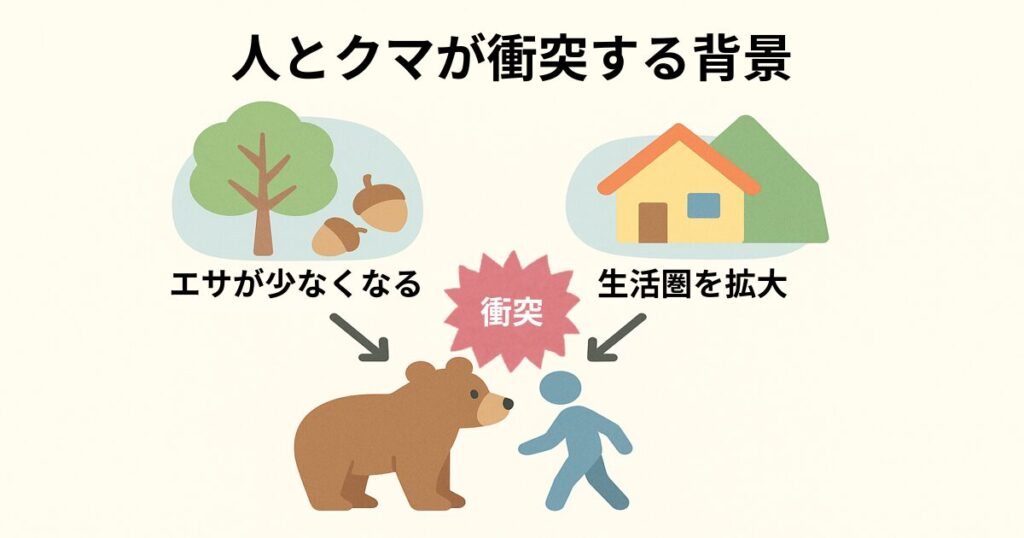

なぜ今、クマとの衝突が増えているの?

近年、日本各地でクマの出没や人身被害が急増しています。2025年春から夏にかけても、全国で50件を超える被害が報告され、過去最多水準となりました。

なぜ今、クマとの衝突がこれほど増えているのでしょうか。

その背景にはいくつかの要因があります。

エサ不足と森林環境の変化

まずあげられるのが「エサ不足と環境の変化」です。

- ドングリや木の実など「クマが食べているエサ」

が不作の年には人里に近づきやすくなります。

また、

- 長雨や猛暑、台風など温暖化の影響により生態系が変化

することで、クマの主食が不足してしまいます。

その結果、人里まで降りることになりに姿を現しやすくなっています。

人間の生活圏の拡大

さらに、人間の生活圏の拡大も大きな要因です。

住宅地や農地が山際に広がる

↓

クマと人の距離がますます近づく

↓

山菜採りや散歩中にクマと鉢合わせする事故が増える

クマと人の距離が縮まり続ける背景には、このように自然環境と人間社会の変化が重なっていることがあげられます。

こうした状況を受けて注目されているのが、AIでクマを個体識別する「ベアフェイス・レコグニション」です。

次の章では、その仕組みと活用方法を解説していきます。

ベアフェイス・レコグニションの技術と活用方法

近年の「人とクマの衝突事故」の急増によりさらに評価が高まった「ベアフェイス・レコグニション」。

ではこのAI技術は、具体的にどのように活用され注目が集まっているのでしょうか?

ここからは、驚くべき仕組みや実際の活用方法について解説していきます。

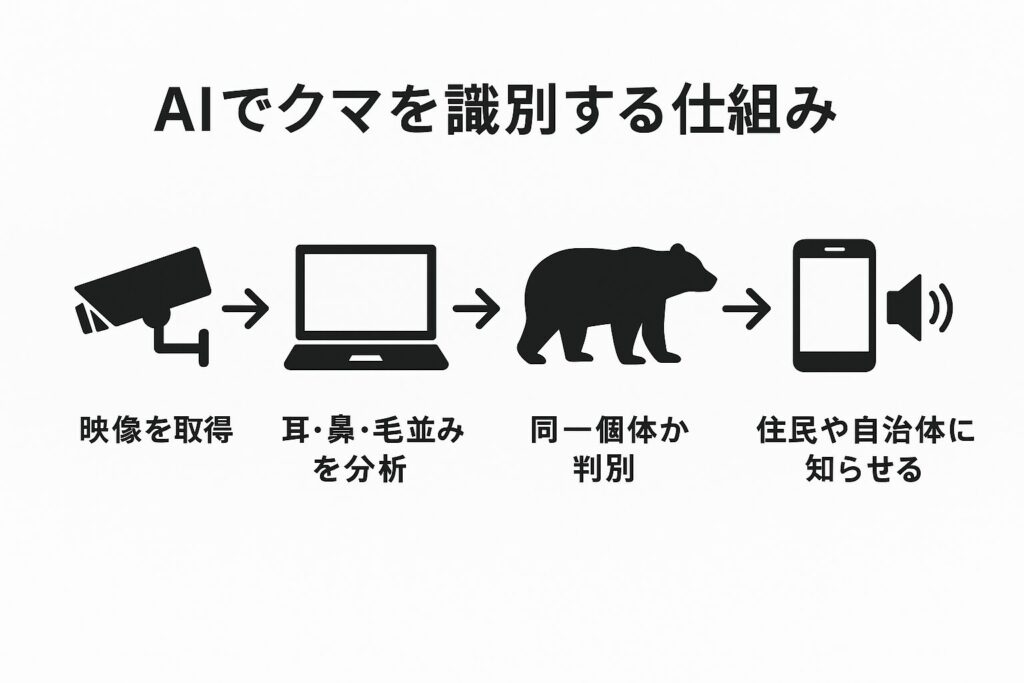

耳や鼻まで識別するAIの精度

クマを識別するAIは人間の目では判別が難しい特徴も、耳のわずかな角度や鼻の形や毛並みの違いまで見抜きます。

- 石川県小松市では、監視カメラの映像をAIが解析。「クマ」と判断されると自治体へ即報告。カメラは全国で約50,000枚のクマ画像で学習している。Japan Wire by KYODO NEWS

- 日本気象株式会社は「クマ遭遇リスクマップ」を開発。過去の出没記録や植生・地形などのデータを機械学習で解析して、250mメッシュという高解像度でリスクを可視化している。日本気象株式会社

こうした高精度の判別が、今大きな注目を集めている理由のひとつです。高精度の識別技術は、監視カメラと組み合わせることで現場での活用につながっています。

監視カメラとの連携(顔認証→通知)を行う

AIによる個体識別は、すでに各地で設置が進む監視カメラと組み合わせることで真価を発揮します。

- 山間部や集落の入口に設置されたカメラがクマを捉えると、AIが瞬時に顔認証を実行

- 同じ個体かどうかを識別する

- その結果を自治体や住民へ即座に通知する

- 通知はスマートフォンのアラート、防災無線、サイレンなど複数の方法で行われ、住民が行動を控える・避難するなどの判断を取れる仕組み

こうした監視カメラとの連携は、単に人に警告を出すだけではありません。人の安全を守りながら、同時にクマを守る取り組みとしても大きな意味を持っています。

人間の安全とクマの保護の両立

AIによる通知システムが導入されることで、人は「クマが接近している」という情報を事前に得られるようになります。

これにより、

- 山道を避ける

- 外出を控える

といった行動をとることができ、事故のリスクを大幅に下げられます。

一方でクマにとってもメリットがあり、従来は人里に現れた時点で駆除されるケースが多くありましたが、早期に察知できれば

「追い払う」

など別の対応が可能になります。

人とクマ双方の安全を守り、共存を目指すうえで大きな一歩となるのです。

元飼育員の視点:AIがもたらす「動物との新しい向き合い方」

ここからは元飼育員として現場に立っていた経験も踏まえたうえでのお話です。

「AI」を上手に活用することで人と動物の関わり方を変えることができると考え、これからも積極的に行うと結果的に良くなる、そう感じています。

ここでは、保護や飼育の現場で感じたことを踏まえながら、利点と注意点を考えてみたいと思います。

保護活動・動物園での応用や可能性

私が飼育員をしていた頃、日々大切にしていたのは

「個体ごとのちょっとした変化を見逃さないこと」

でした。

- 昨日より食欲が落ちていないか

- 動きが鈍くなっていないか

そうした観察は命に関わることもあります。

私が担当していた動物(草食動物)は種類こそ多くはなかったのですが、それでも個体識別を完璧にできるまで半年程かかりました。

毎日見ている飼育員でも、「パッと見ただけ」で動いている個体を識別するときは、間違えることもあるくらいです。それぐらい判別できるポイントが少ないのです。

もし「AI」で個体識別ができれば、その記録をデータとして残し、誰が見ても共有できる形になります。

動物園なら健康管理や行動観察の効率化に役立ちますし、保護活動では「同じクマが再び人里に出てきたのか」を追跡できます。

これは現場の負担を大きく減らしながら、より確実な対応につながるでしょう。

注意点:自然らしさを守る視点が必要

ただし、便利だからといって技術に頼りすぎるのは危険です。私自身、飼育現場で「動物の自然な仕草や暮らし方を尊重する」ことを大事にしていました。

もしAIが過剰に使われて

- 監視しすぎ

- 管理しすぎ

になれば、クマがクマらしく生きる自由を奪いかねません。

だからこそ、技術の導入と同時に

「どこまで見守るか」

「どこからは自然に任せるか」

という視点を常に持つことが大切です。

AIは人とクマの距離を保ち、共存を助ける大きな可能性を持っています。

自然らしさを尊重する姿勢を忘れないことが、両者にとっての架け橋となるはずです。

まとめ:AIは人とクマをつなぐ架け橋になるか?

まとめです。

今までの内容をまとめると

- 距離が縮まる背景:森林環境の変化・餌不足・人間の生活圏拡大

- 解決策の登場:AIの精度向上と監視カメラとの連携

- 大切な視点:AIを使っても、人と動物の適切な距離感を忘れないこと

という3つのポイントを解説しました。

AIによるクマの個体識別技術は、人の安全を守りつつ不要な駆除を減らし、共存への道を切り開く可能性を持っています。

一方で自然らしさを尊重する姿勢を忘れずに使うことが、人とクマを本当につなぐ架け橋となる条件になるでしょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました!