元飼育員のぬんピヨです!飼育員として5年以上活動し動物と向き合ってきました。

「野菜や果物をあげるとすぐに食べちゃって可愛いから、ついつい色々あげちゃう…」

「動物園で色んなものを食べてたから、何をあげても大丈夫だよね?」

そんな風に思って、ついウサギの好物を気軽にあげてしまっていませんか?

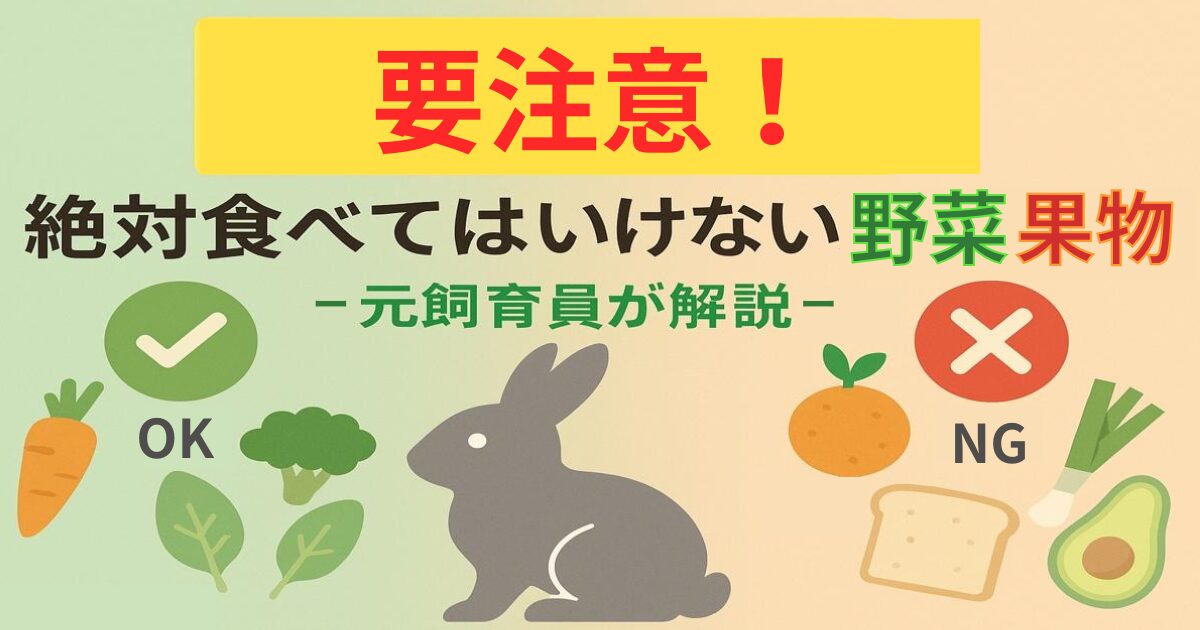

実は野菜や果物など、普段私達が食べている食べ物の中には体調を崩す原因になるものもあり注意が必要です

この記事では、ウサギの健康を守るために

をわかりやすく解説します

これを読むだけで、「うっかり体調を崩させてしまう」リスクをグッと減らせます

大切な家族であるウサギが、毎日元気に過ごすための食事の選び方を一緒に学びましょう♪

注意:本記事は一般的な飼育情報です。個体差があるため、体調不良や誤食が疑われる場合は自己判断せず、速やかに獣医師へ相談してください

ウサギが食べても良いモノいけないモノ

そもそも「ウサギって何食べてるんや??」

と思われた方にご説明

食べている種類を大きく分けると

- ペレットフード

- 牧草

- 野菜

- 果物

- 野草

があげられます

今回は与えても良い種類、与えてはいけない種類のある

を中心に解説していきます

主食のペレットフードや牧草についての解説、野菜や果物等の与える量の目安は

こちらの記事に書いてあるので参考に!→

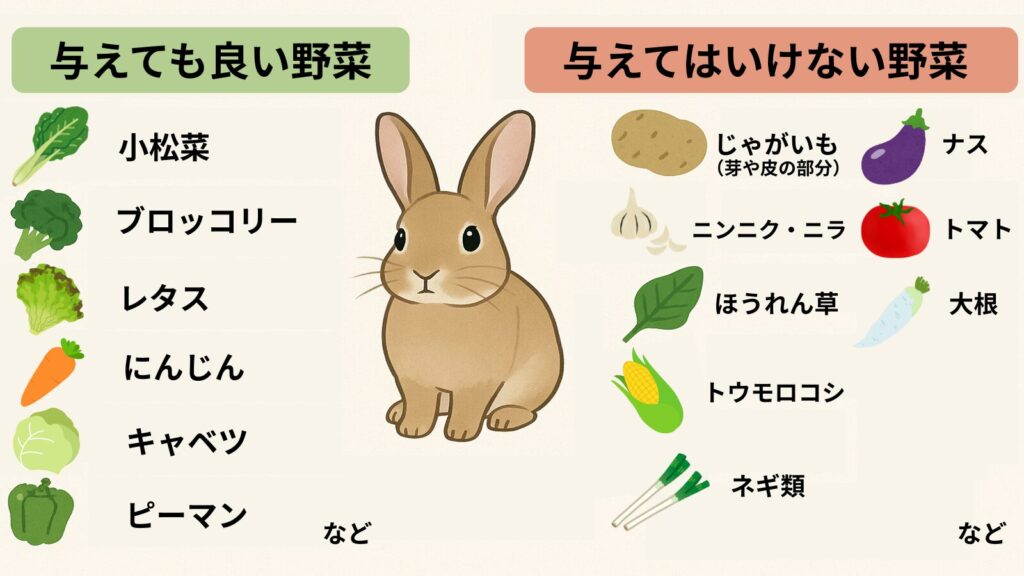

野菜類

野菜類は後ほど紹介する中毒を起こす可能性の高い野菜以外は

基本的には「少量であれば」与えても問題ありません

与えすぎてしまうと…

になるため気にしておかなければなりません!

例として私達がよく食べていている野菜をまとめてみました♪

- じゃがいも・ナス・トマト

→ソラニンという有毒成分が含まれる - ネギ類・ニンニク・ニラ

→赤血球を破壊する有毒成分が含まれる - トウモロコシ

→糖分・デンプンが多いので消化不良の原因になりやすい - 大根

→消化が悪く胃腸トラブルの原因になりやすい - ほうれん草

→シュウ酸が特に多いので尿石症になりやすい

出典例:RSPCA – Rabbit diet、Best Friends、Veterinary Partner

繊維質が多い緑黄色野菜を中心に選んでいきましょう!

ぬんピヨは水分量が少なく繊維が多いブロッコリーやセロリの茎をおすすめしているよ!

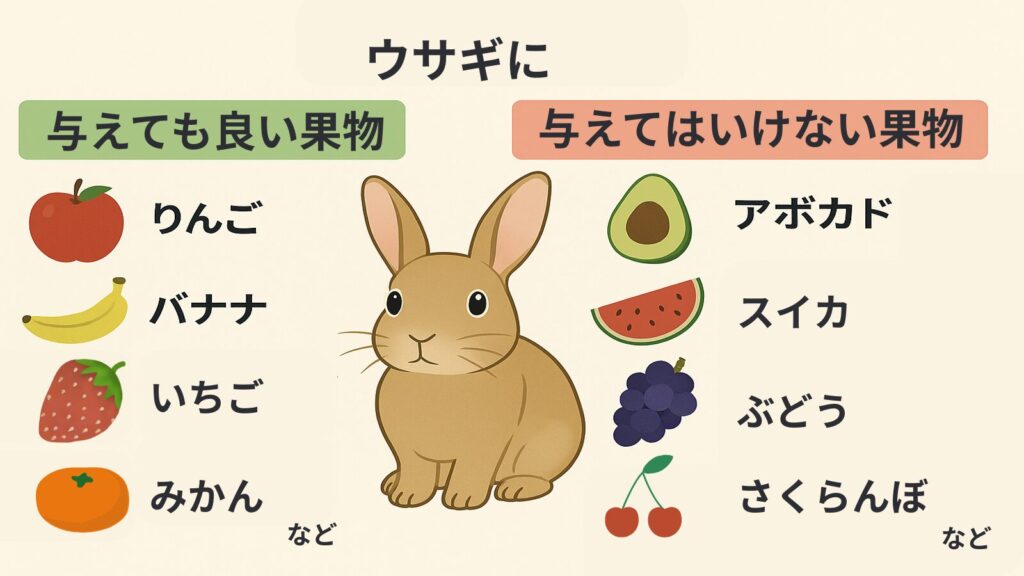

果物類

果物類も「少量であれば」基本的にはほとんどの果物は与えても問題ありません

しかし果物類は与えすぎると…

ですので「おやつ」としてや「ご褒美」としてたまに与えましょう!

アボカド

→ペルシンという中毒を引き起こす有毒物質が含まれている

ぶどう

→腎不全を引き起こす可能性が高い

さくらんぼ

→種は中毒症状を起こす可能性があり、果肉も糖分が多い

すいか

→水分量が多く下痢の原因になる

出典例:Oxbow Animal Health、アニコム損保(獣医師監修)

果物の種は詰まらせてしまうことが多いので種はあげないようにしよう!

野草類

野草類も多くの種類を与えることができます

- うさぎタイムズ(獣医師監修)出典: うさぎが食べてもいい野草、食べてはいけない野草

- アニコム損保(獣医師監修)出典: うさぎが食べられない野草・草花

外でも気軽に採取することができる野草ですが、ぬんピヨは市販で売られている野草のみ与えることをおすすめします

理由としては

があげられます

「それはもはや、野(野生に生えている)草じゃねーじゃねえかー!!」

心のなかで思われた方、そのとおりです笑

(厳密には栽培植物といいます)

ですが、

野菜や果物と比べても有毒成分の種類・強さともに多くとにかくリスクが高いです

これらをふまえて種類を判別でき与えてもよいという確証がなければ与えないほうが無難です!

最近は写真を使って野草を判別するアプリがありますが精度は参考程度ですので信じ過ぎないように!

人が食べるモノ(嗜好品)はあげたらダメ!!

私達の多くが日頃から口にしている嗜好品(味や香り気分を楽しむための飲食物)

ですがウサギにとっては有毒です

人間の嗜好品で与えて良いものは基本的にはありません

ウサギに与えてはいけない嗜好品リスト

| 嗜好品の種類 | 危険成分 | リスク(影響) |

|---|---|---|

| 甘いお菓子 (チョコレート・ケーキ・クッキーなど) | テオブロミン、砂糖 | 中毒症状、下痢、肥満 |

| 塩分・脂肪が多い食品 (ポテトチップス・ジャンクフード) | 塩分、油分 | 腎臓・肝臓への負担、肥満 |

| カフェインを含む飲料 (コーヒー・紅茶・エナジードリンク) | カフェイン | 心拍数上昇、痙攣、死亡の危険 |

| アルコール | エタノール | 肝臓障害、意識障害、死亡の危険 |

出典例:Oxbow Animal Health、アニコム損保(獣医師監修)

特に多いのが、子どもが自分が持ってるお菓子を動物にあげてしまうパターンで

チョコレートやポテトチップスを親御さんが見ていないときにこっそりあげてしまい体調を崩してしまう…なんてことよくあります

間違えて与えてしまったり、ウサギが誤って食べてしまわないよう充分に気をつけましょう!

ぬんピヨが動物園で働いていたときも家から持ってきたお菓子や野菜をお客様が与えて動物が体調を崩した事例が何件かあったよ

ウサギが危険なモノを食べてしまった場合

もし危険なモノを食べてしまった場合、一刻を争う可能性もあります

ですが飼い主さんは

- まず落ち着く

- どんな症状かを落ち着いて観察する

- 間違った対処をしないように正しく処置する

- かかりつけの病院へ連絡・指示に従う

と、もしものときに備えなければいけません

ですので、もし危険なモノを食べてしまったときにするべきことや私が実際に経験した内容をもとに

ウサギを飼い始めたばかりの方にも分かりやすく伝わるようにまとめてみました

上に書いた記事内容も含まれているので一緒に見てもしものときに備えましょう!

ウサギが危険なものを食べたときの対応表

| 状況 | どうして危険? | 飼い主がやること |

|---|---|---|

| ① チョコレート・お菓子・パンなど人間の嗜好品を食べた | ・糖分・脂肪・添加物が多く、お腹を壊したり中毒になることも | ・何をどれくらい食べたか記録 ・体調をよく観察(食欲・うんち・元気) ・少しでも異変があればすぐ病院へ |

| ② ネギ類(玉ねぎ・長ネギ・ニラ)やアボカドなど毒性が強い食材を食べた | ・少量でも命にかかわる中毒を起こす危険性 | ・食べた量と時間をメモ ・吐かせようとしない(危険) ・すぐに病院へ連絡し指示を仰ぐ |

| ③ 有毒野草を口にした | ・野草は見分けが難しく、強い毒を持つものもある | ・どの植物か写真を撮って持参 ・食べた量・時間をメモ ・元気でもすぐ病院へ搬送 |

| ④ 体調の異変(ぐったり・呼吸が荒い・食べない)が出ている | ・すでに毒が体に回っている可能性あり ・命に直結する緊急状態 | ・迷わず緊急で動物病院へ ・キャリーに入れタオルや湯たんぽで保温・無理に抱っこせず安全に運ぶ |

*キャリー=小動物を安全に運ぶための専用ケースのこと

通院・移動・災害時の避難などに欠かせないアイテム

私達飼い主ができること

ウサギが危険な状態にある場合、私達飼い主ができることはあくまで簡易的な対応のみで

根本的な治療や投薬で解決をすることは基本的にはできません

ですので獣医師の先生に治療してもらうためにも私達飼い主が

「何が起きて」

「どういう状態になっているか」

正しい情報を詳しく適切に伝えることができるかという部分がとても大事になってきます

「ウサギの詳しい状況やそうなった原因をまずメモして正しい情報を獣医師の先生に伝えられるようにする」

そしてその後、病院へ到着したときに少しでも体力を温存させるため

「ウサギの体力が低下するような行為をしない」(食べモノを吐かせようとする、運ぶとき保温しないなど)

この2点が特に気をつけておきたいポイントです

また緊急時に素早く運べるように、キャリーやタオルなどを普段から準備しておくことも大切です

緊急時は焦りやすいですがこの2点を覚えておき落ち着いて対処していきましょう

※ここで紹介した情報は一般情報であり、症状がある場合は自己判断せず動物病院へ

まとめ:大切なのは「正しい知識」と「落ち着いた対応」

最後にここまでの内容のまとめです

- 野菜類、果物類、野草類にはそれぞれ「与えても良い種類」「いけない種類」がある

- ウサギに人が食べる嗜好品は与えてはいけない

と私達人間には無害でもウサギにとっては有害で命に関わることが食べモノの中にもあります

また、不注意によりウサギに有害なモノを食べさせてしまっても

と落ち着いて対処していくことが大切です

日々のちょっとした注意と知識で、ウサギはもっと元気に長生きできます

ぜひ今回の内容を参考に、大切な家族を守ってあげてくださいね!

最後まで読んでいただき、ありがとうございましたー!

参考文献・出典

- RSPCA – Diet advice for rabbits

- Oxbow Animal Health – Foods Rabbits Should Never Eat

- アニコム損保 – ウサギに与えてはいけない食べ物(獣医師監修)

- Best Friends – Rabbit diet

- Veterinary Partner – Rabbit Nutrition

野草に関する参考出典

- うさぎタイムズ(獣医師監修)うさぎが食べてもいい野草、食べてはいけない野草

- アニコム損保(獣医師監修) うさぎが食べられない野草・草花

© 元飼育員のanimal雑記ブログ/この記事の内容は一般情報であり、医療行為の代替ではありません。症状がある場合は獣医師へ。